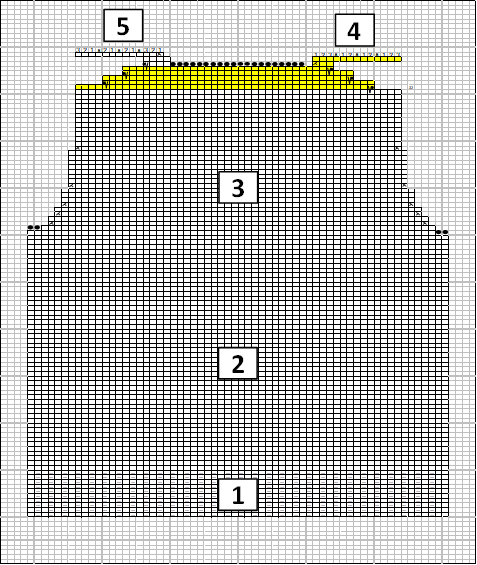

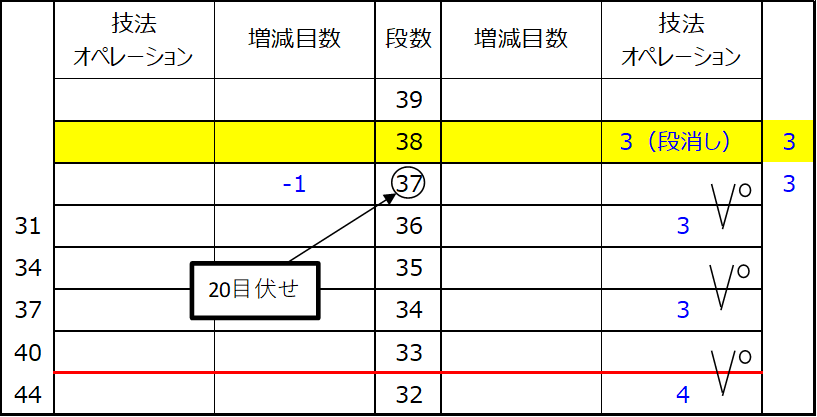

ここからは後ろ身頃の全体図の「4」の部分になります。ここからはメモリーシートだけだと少し分かりにくいところもあるので、部分的な編み図もあげておきます。なお編んでいただく段は、メモリーシートも編み図も黄色で斜がけしてあります。

ここからの編み方は「引き返し編み」という編み方になります。引き返し編みとは、棒編みで段の途中で編むのをやめて折り返し、編み進める方向を変えることで、編み地に段差やカーブを付ける編み方の事を言います。

引き返し編みは少し面倒なので、編み物の本によっては肩下がりの形とはせず、肩部分が横に平行になるやり方をしているものもあります。その編み方であれば引き返し編みをしなくて済むので簡単ではありますが、出来上がると「紋付」のように肩先が角張ってしまう事になります。

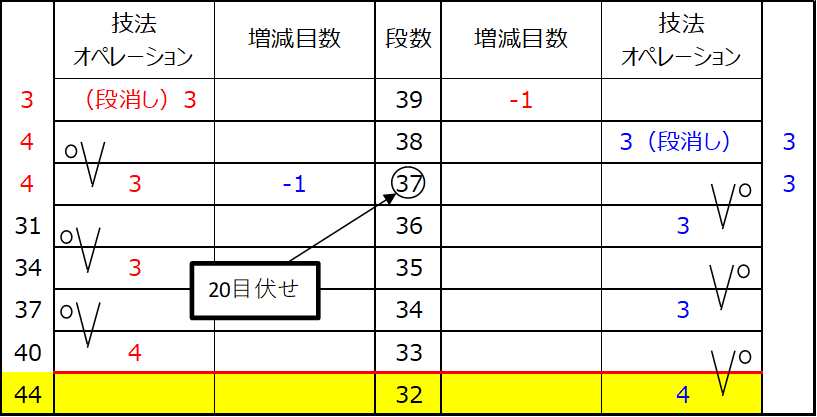

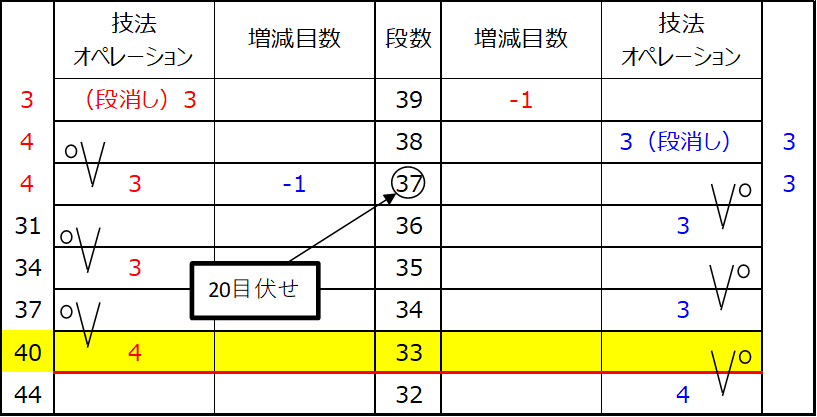

なお最後の方で目を減らす時には向かって右側部分でやる作業と向かって左側でやる作業を分かりやすくするために、向かって右側での作業は青字で、向かって左側での作業は赤字としています。

先生や上級者はいちいち色を変えたりしませんが、私はこうした方が少しでも分かりやすくなると思っているので、肩下がり部分のメモリーシートを書く時には必ず左右で色を変えるようにしています。

タイトルでは「向かって右側の~」となっていますが、36段目までは右側も左側も編んで、37段目から右側と左側が分かれる事になります。

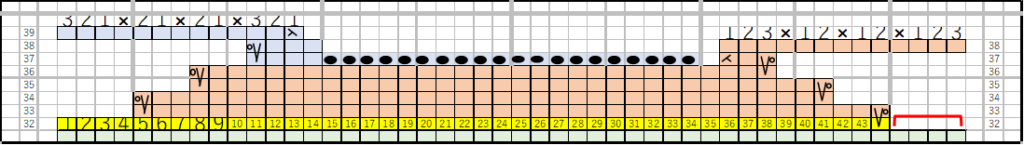

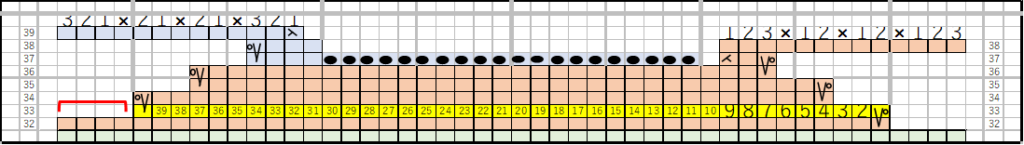

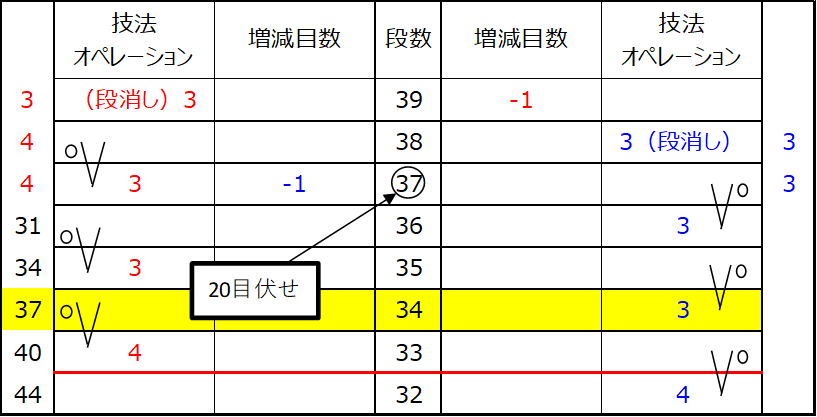

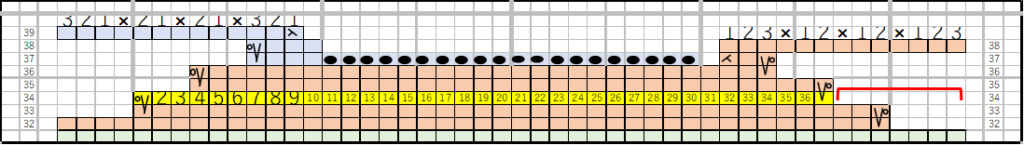

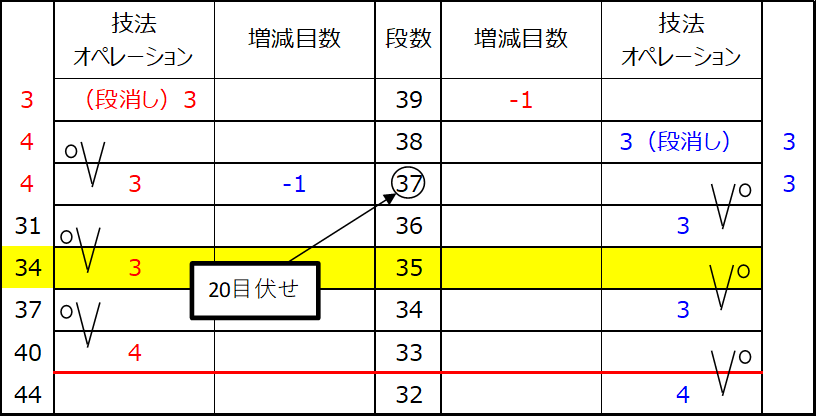

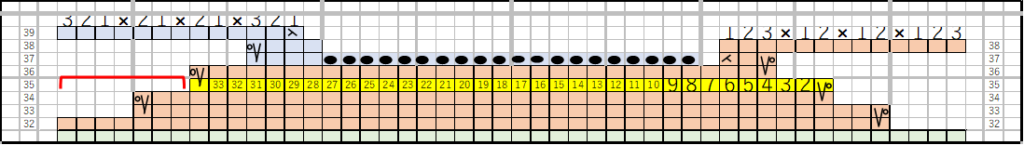

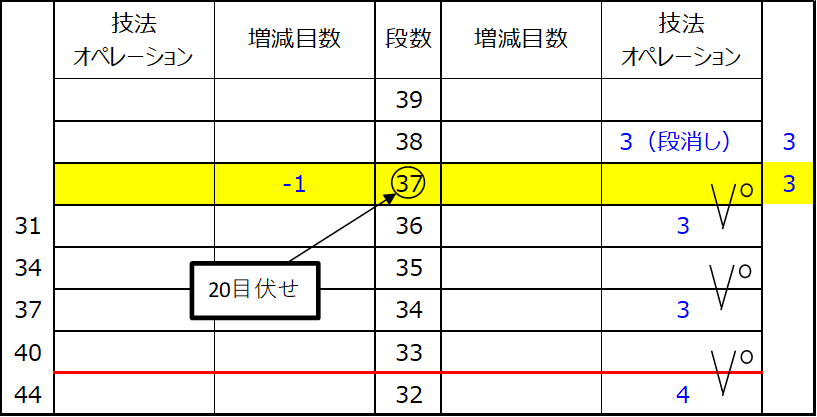

32段目

32段目は単純なウラ編みをします。ただこの段では最後に4目残すようにするので、編む目数は44目になります。編み図の右側の「赤い下向きカッコ」は、44目のウラ編みが終わると、左針に4目残る事を示しています。

この段の「技法 オペレーション」の右側に青色で「4」とありますが、これが「(向かって)右側で4目残す」という事を表しています。

33段目

32段目を編み終わったら、まずひっくり返します。そしてマーカーを掛けてから、すべり目をします。

「技法 オペレーション」の右側の、32段目と33段目にまたがるように「V」字とその右側に小さい「〇」の印がありますが、この「〇」印は掛け目をするという事を表しています。そして「V」印はすべり目をするという事を表しています。

「〇」印が左側にありますが、メモリーシートも編み図も「表側から見たもの」となっています。ウラ編みの時には「ウラ側」から編む事になります。

そのため表ウラがひっくり返りますので、左側に「〇」印があるという事は、「先に掛け目をしてから、すべり目をする」事になります。

くつ下の時にはグルグルと筒状に編みましたのでほとんどは表側で編む形となりましたが、セーター等は奇数段と偶数段で表・ウラが出てきますので、このように考えなければならない事になります。最初はとまどうかもしれませんが、これは「編み物はこうなんだなあ」と考えて慣れていただければと思います。

そしてすべり目をした後は単に表編みをしていきますが、この段では左側で4目残す事になるので、すべり目を含めて40目だけ編みます。32段目の時と同様に編み図の左側の「赤い下向きカッコ」は、40目の表編みが終わると、左針に4目残る事を示しています。

この段の「技法 オペレーション」の左側に赤字で「4」とあるのが、「(向かって)左側で4目残す」という事を表しています。

34段目

33段目を編み終わったら、まずひっくり返します。そしてマーカーを掛けてから、すべり目をします。

この段は表側から見ると、左から右に向かって編む事になります(ひっくり返してから編むので、実際は右から左に向かって編みますが)。この場合は33段と34段にまたがるようにすべり目を表す「V」印があり、その左側に掛け目を表す「〇」印があります。編み図は常に表側から見た図になりますので、やはり掛け目をしてからすべり目をする事になります。

そしてこの段では3目残す事になりますので、すべり目を含めて全部で37目ウラ編みをします。編み図の右側の「赤い下向きカッコ」は、37目のウラ編みが編み終わると、左針に32段目で残した3目と合わせて、7目残る事を示しています。

35段目

34段目を編み終わったら、まずひっくり返します。そしてマーカーを掛けてから、すべり目をします。

そしてこの段では3目残す事になりますので、すべり目を含めて34目表編みをします。編み図の左側の「赤い下向きカッコ」は、34目の表編みが編み終わると、左針に33段目で残した3目と合わせて、7目残る事を示しています。

36段目

35段目を編み終わったら、まずひっくり返します。そしてマーカーを掛けてから、すべり目をします。

そしてこの段では3目残す事になりますので、すべり目を含めて31目表ウラみをします。編み図の右側の「赤い下向きカッコ」は、31目のウラ編みが編み終わると、左針に34段目までで残した7目と合わせて、10目残る事を示しています。

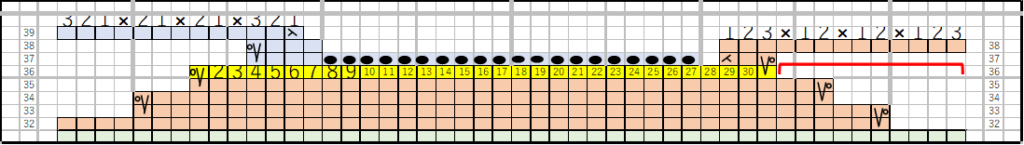

37段目

36段目を編み終わったら、まずひっくり返します。そしてマーカーを掛けてから、すべり目をします。ここからは向かって右側だけを編む事になります。

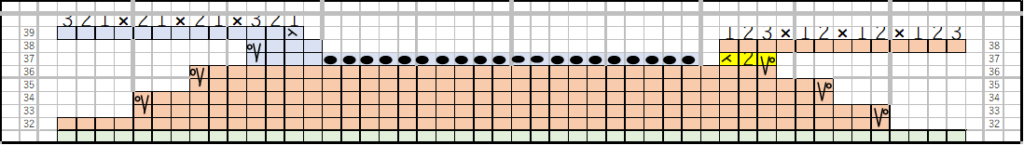

ここまでは左右を編んできましたが、ここからは向かって右側だけの作業になりますので、向かって左側での作業になるメモリーシートの赤字部分は消しておきます。

1目表編みをして、残った2目を単純な表編みの2目一度とします。ここで左針には全部で34目残っていますが、この左針にはキャップを付けて針を休めておきます。

38段目(段消し)

38段目が最後の段になりますが、ここからは「段消し」という作業をします。「これまで2段ごとに引き返し編みをしているので、編み図で見て分かる通り段差ができています。「段消し」とはこの段差をなくして滑らかな傾斜とする作業です。

ここからは「目を入れ替えるウラ編みの2目一度」という編み方があります。これはくつ下の時の「基本的な編み方」の中の「13. ウラ編みの右側の減らし目(目を入れ替えるウラ編みの2目一度)」で、作業をゆっくり動画にしておりますので、38段目の動画で分かりにくい場合には、そちらをご覧ください。

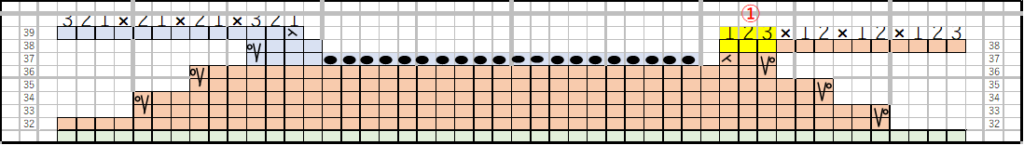

① まずひっくり返して、3目ウラ編みをします。

② そしてマーカーを引き上げて左針に掛けて、目の向きを直して、目を入れ替えるウラ編みの2目一度をします。そしてもう2目ウラ編みをします。

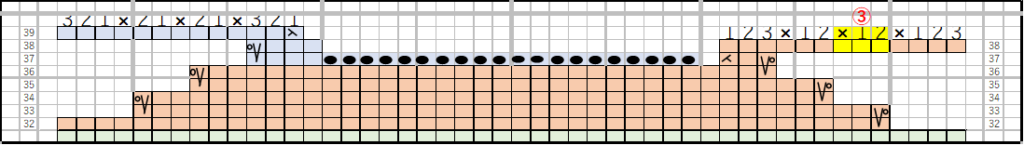

③ またマーカーを引き上げて左針に掛けて、目の向きを直して、目を入れ替えるウラ編みの2目一度をします。そしてもう2目ウラ編みをします。

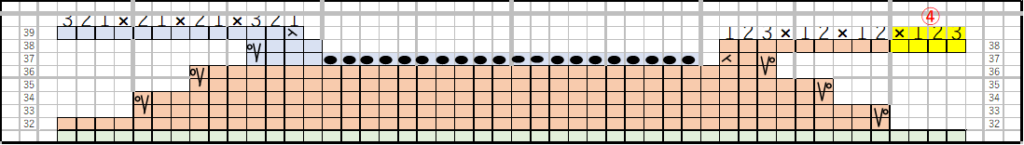

④ またマーカーを引き上げて左針に掛けて、目の向きを直して、目を入れ替えるウラ編みの2目一度をします。そしてもう3目ウラ編みをします。

これで段消しが終わりました。肩下がりの斜線が滑らかになっている事がお分かりいただけると思います。ここで残っている13目をほつれ止めに移して休ませておきます。そして糸しまつできるぐらいに糸を切って、最後の目に通しておきます。お疲れ様でした。

ところでマーカーを引き上げる時に毎回目の向きを変えていますが、これはマーカーを引き上げやすいように掛けているからです。いちいち目の向きを変えないようにひねって引き上げる方法もありますが、その方法だと引き上げにくい上に右針の目が落ちてしまうというリスクがあります(私は何度かそれで失敗しました)。

この失敗は肩下がり部分だけを部分的に練習していた時にやった失敗だったので、「まあ大した段数でもないからいいか・・・」と諦めがつきましたが、本番で失敗するとそれまでの作業が全て無駄に終わってしまいます。そこで変に失敗しないように、いちいち目の向きを変えるというやり方としています。

これは私の個人的なやり方なので、いちいち目の向きを変えないように捻って引き上げる方法でも問題ない方は、そちらの方法を選んでいただければと思います。

肩下がりの32段目から右側の38段目までの一連の動画も参考までにアップしておきます。