編み物に関しては長らく間が空いてしまいましたが、くつ下に続いて棒針でのセーターの編み方についての投稿を始めさせていただきます。ここからは、まず前半で基本的なセーターの編み方をご説明させていただき、後半では自分サイズの図面をどのように作るかについてご説明させていただきます。ブログのキャッチフレーズやサブテキストにも、「セーター」を加えました。

くつ下の時と同じように、全く編み物をした事がない方を対象に、部分部分に分けて動画や写真、部分的な編み図等を使ってご説明させていただきます。ですので場合によっては説明がまどろっこしく感じられる事もあるかとは思いますが、その場合はざっと飛ばして見ていただければと思います。

所々で「なぜこうするんだろう?」とか、「ここをこうする意味は?」とかいった疑問が沸く事があるかとは思いますが、とりあえずまずは最後までこのブログの説明通りに編んでいただくのがよろしいかと思います。

それぞれに理由や意味はありますが、編む前にその説明を聞いても良く分からなかったり、かえって混乱してしまうのではないかと思います。

私が先生に教わった時には、先生の言われる事を何も考えずにやりつつメモを取っておいて、ずっと後になってからそのメモを見返したりしておりました。

とりあえず全部やってみた後の方が、色々な説明は理解できると思います。それが私の個人的な実感です。また後半の製図のところで、編む時に沸いた疑問の多くは解決されるのではないかと思います。

「細かい事はいずれ分かる!」と考えていただいて、まずは気楽に編み始めていただければと思います。

編んでいただくセーター

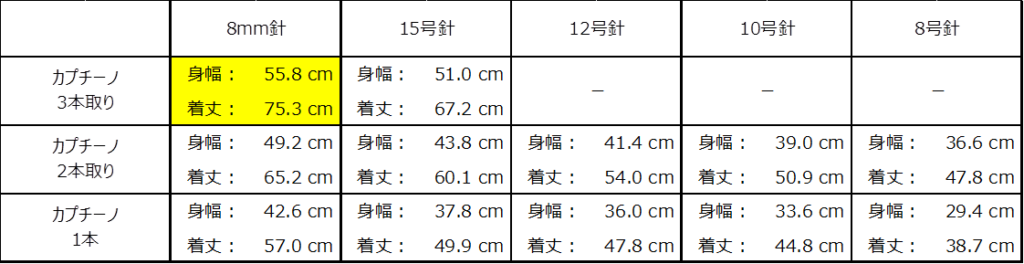

編んでいただくセーターは、私が自分用に編んだ写真のセーターとなります。これは身幅が約56cm、丈が約75cmのサイズです(この下の方の一覧表の、左上の黄色で斜掛けしてあるものです)。私は身長171cm・体重65kgと中肉中背ですが、ダブっとしたセーターが好きなので少し大きめとなっています。

このセーターはatelier K’skというニットデザイナーの岡本啓子先生が主宰されているブランドのカプチーノという糸を3本引きそろえて(まとめて)、8mmというかなり太い針で編んでおり、1目ゴム編み部分はそれより細い13号針で編んでいます。

なおatelier K’skのHPやカプチーノのリンクを貼る事につきましては、私が教えていただいている先生を通じて岡本啓子先生からご承諾をいただきました。岡本先生、ありがとうございます。

自分サイズじゃないと編む気にならない事もあるかと思いますが、その場合には針の太さや糸の本数を変えて編んでいただければ、違ったサイズのセーターとなります。

針の太さが8mm・15号・12号・10号・8号、糸の本数が3本・2本・1本の場合の、ゲージの違いやそれぞれの身幅と丈は以下の一覧の通りですので、ご自分のサイズに近いものの針と糸の本数の組み合わせで編んでいただけば、自分サイズに近いものも編む事ができるのではと思います。

なお1目ゴム編み部分は、メリヤス編み部分で使われる針より2号細い針(例:メリヤス12号・1目ゴム編み10号)をお使いください。

カプチーノは決して安い糸という訳ではありませんので、とりあえず100円ショップの安い糸で編む事ができるようになった後で、自分サイズの図面を作って好みの糸で編むという方法もあります。ちなみに写真のセーターはカプチーノを22玉使っているので26,620円かかっていますが、100円ショップの糸であれば1,000円前後で編む事ができます。

下の写真はカプチーノの3本引き揃えで編んだものと動画の撮影用に8号針と100円ショップの糸で編んだものを重ねたところです。同じ目数・段数で編んでも、針と糸が変わるとこれだけサイズが変わります。

写真のセーターの胴の部分はカプチーノの黒を2本・白を1本で編んで、袖の部分は黒を1本・白を2本で編んでいます。編み方は基本的でシンプルな「メリヤス」編みですが、糸の色をこのように組み合わせるとこんな風に模様があるようになります。

なぜカプチーノなのかと言いますと、私が編み物を習っている先生がatelier K’skの関係者なので、商品の入荷状況や在庫状況などを教えていただく事ができるからというのがその理由です。

素材ってある時は豊富にあるのに、突然廃番になってしまったりする事があります。顔見知りの手芸洋品店であればそうした事も教えてもらえるのでしょうが、私はそこまで行きつけの手芸洋品店がない事もあり、入荷状況や在庫状況を先生から教えていただけるatelier K’skで扱っている素材を使っております。

ちなみにカプチーノは概ね常時販売されているようなので、突然手に入らなくなるという危険度は低いのではないかと思っております。

お店に行けばすぐに買えると思って編んでいて、途中で突然その糸が売られなくなってしまうと途方にくれてしまいます(私は他の物作りでそうした経験があります)。もちろん最初に大量に買っておけばそのリスクは避けられますが、それだと無駄にお金がかかりますし、そうした素材の収納場所にも困る事になります。

「とりあえず編み物でもやってみるか」とか、「途中で挫折してしまうかも・・・」と思われる方は100円ショップの糸で始めてみるのが良いかもしれません。編み方に慣れるだけであれば途中で糸の色が変わっても問題はありませんし、途中で挫折しても数百円程度が無駄になるだけで済みますので。

ただ道具である針だけは手芸用品店で売られている有名メーカーのものをお勧めします(私のお勧めはクローバー社の「匠」シリーズです)。糸の滑りとか持ちやすさが100円ショップのものとは違いますので、有名メーカーのものでないと編みにくいと思います。

なお「3本引き揃える」というのは、3つの毛糸玉から糸を取って、3本まとめて編むという事です。写真で見ると、こんな感じになります。

この後は「なんでこうするんだ?」とか、「何のためにこう編むんだ?」とか色々と疑問が出てくると思いますが、前半ではとりあえず「セーターってこんな感じで編むんだなあ」と考えてブログ通りに編んでいただく事をお勧めします。

私も最初は「なんでこうするんですか?」と先生に質問して説明していただきましたが、編む前にお聞きした説明は良く理解できませんでした。でも1回とりあえずやってみて、次に同じ事をやる時にはその説明の内容が理解できるようになりました。

前半では取りあえず「セーターの編み方」だけ理解していただければ十分かと思います。後半で自分サイズの採寸の仕方や自分サイズ用の編み図の作り方をご説明させていただきますので、編んでいる時に浮かんでくる疑問点は、後半部分で解決される事になると思います。

なお先ほどご紹介した通り、これ以降の動画では見やすいようにメリヤス編み部分は8号針、1目ゴム編み部分は6号針を使い、毛糸は100円ショップの毛糸を使っています。

また動画では時々言い間違いがあり、音声がテロップやテキストと異なる時もありますが、正しいのはテロップやテキストになります。言い間違いにつきましてはご了承ください(例えば「左針」と言うできところを「右針」と言っていたりしております)。

編み方の説明の進め方

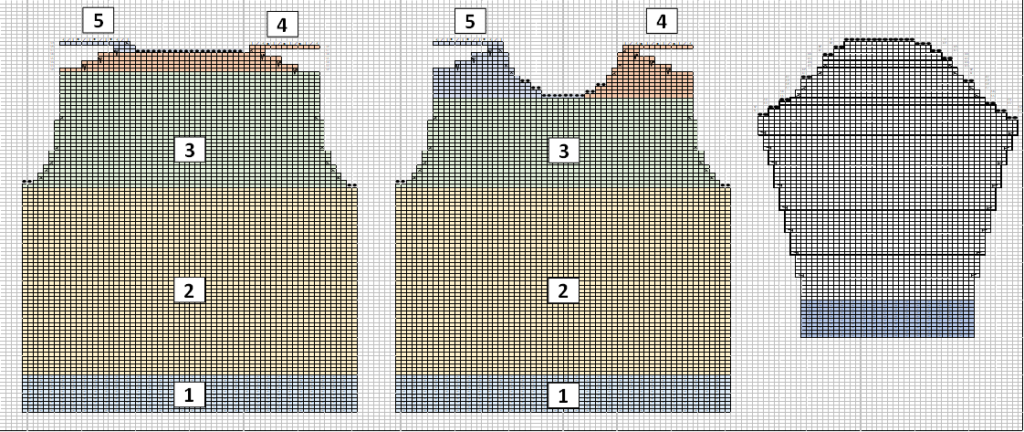

編んでいただくセーターの編み図は、下にある編み図の通りとなります。左側から後ろ身頃、前身頃、袖部分となっています。後ろ身頃と前身頃は、それぞれ付けてある番号ごとに編み方をご説明させていただきます。

「1」は裾の1目ゴム編み部分になります。「2」は裾部分からら上の、メリヤス編みの部分になります。「3」は袖ぐりの脇下から肩下がりが始まるまでの部分になります。「4」は左右の肩下がりから、向かって右側の肩下がりを完成させるまでの部分になります。「5」は後ろ衿から、向かって左側の肩下がりを完成させるまでの部分になります。

前見頃は肩下がり部分より先に衿ぐりが始まりますので、前見頃の「4」は向かって右側の衿ぐりから肩下がりを完成させるまでの部分になります。前見頃の「5」は向かって左側の衿ぐりから肩下がりを完成させるまでの部分になります。

「いきなり全体の編み図を見せられても・・・」と思われるかとは思いますが、今は分からなくても大丈夫です。順を追って詳しくご説明させていただきますので、このブログに沿ってやっていただければ、編み物が未経験でも最終的にはこのような編み図のものが完成させられますし、編み図の見かたもお分かりいただけるようになると思いますのでご安心ください。

なお編み方は一律なものではなく色々な方法がありますが、このブログでは私が一番簡単でシックリくると思っている編み方でご説明させていただきますので、その点もご了承いただければと思います。

また「最初は作業の少ないベストから編んでみたい」と思われる方もおられるかと思います。セーターを仕上げる作業のところで、袖を付けずにベストにするやり方もご説明させていただきますので、ご安心ください。

針以外の道具について

編み物をする時には、針以外にも必要な道具があります。くつ下は閉じ針とハサミぐらいがあれば十分ですが、セーターやベストは最低限以下の道具がないと作れません。それらについて簡単にご説明させていただきます。概ね手芸用品店で販売されていますが、一部のものは100円ショップでも購入する事ができます。

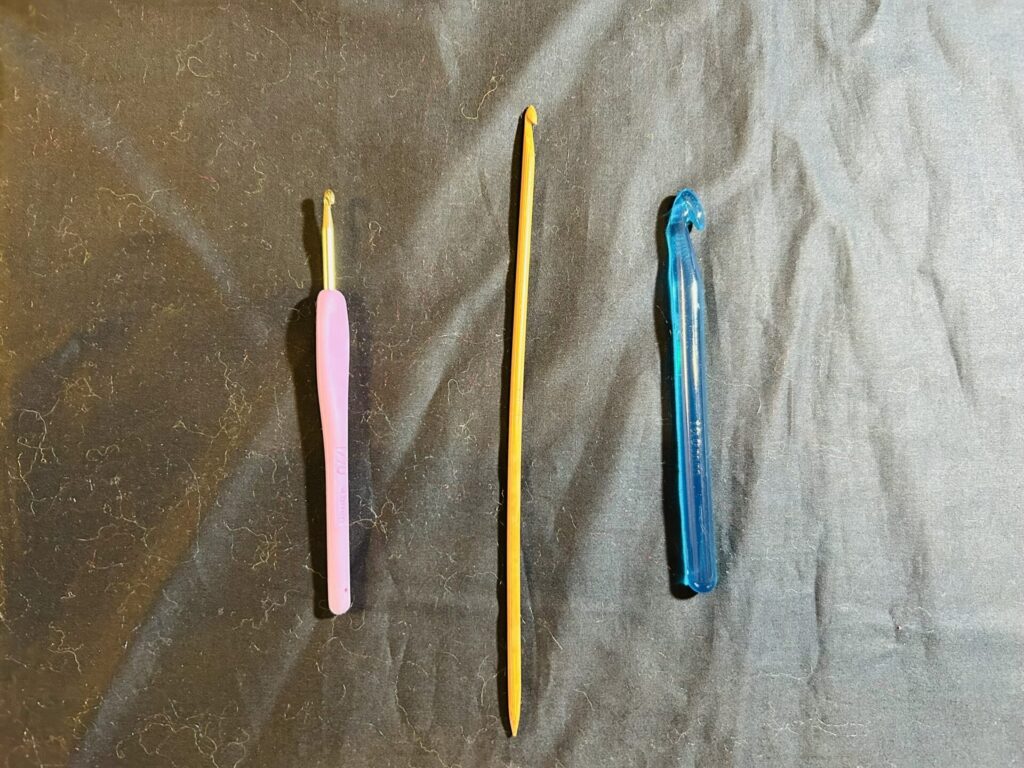

① かぎ針

針先がかぎ状になっている針です。1目ゴム編みの作り目(これを「別鎖を使った作り目」と言います)を作る時や、セーターの袖を付ける時に必要になります。かぎ針は概ね1目ゴム編み部分を編む棒針と同じ太さ(メリヤス編みをする時の針より2号細い太さ)のものが良いかと思います。

② マーカー

マーカーは裾や袖先の1目ゴム編みの作り目を作る時や、肩の部分を編む時に必要になります。マーカーにはフックの付いたものと、そうでないものがあります。フックの付いたものは手芸用品店でしか買えませんが、そうでないものは100円ショップでも売られています。両方のタイプがあった方が便利だと思います。

③ ほつれ止め

ほつれ止めは、目をいったん針から外す時に使うものです。セーターやベストの肩の部分を編んだ時に必要になります。

④ ゴムキャップ

棒針の先にはめて網目が針から外れないようにしておくものです。セーターやベストなどの目数の多いものを編む時(特に身頃部分)には、針の方が身頃よりも短い事があります。こうした時にキャップで止めていないと、編んだ目がポロポロ落ちてしまいます。

⑤ まち針

針先が丸くなっている針です。まち針はセーターの袖を付ける時、ゲージや編んだパーツにスチームをかける時等に必要になります。

⑥ 閉じ針

まち針同様に、針先が丸くなっています。最後の糸しまつや、両方の身頃などを閉じる時につかいます。これも手芸用品店でしか買えないと思います。太さも色々ありますので、使う糸の太さに応じで買われるのが良いと思います。良くわからない時は、編む糸をお店に持って行って「この糸に合う太さの針をください」と聞かれるのが良いと思います。太すぎても使いにくいし、細すぎるとそもそも使えなくなってしまいますので。

⑦ 糸通し

これは使わない方が多いかと思いますが、私は重宝しております。100円ショップで買えるので、大した負担にはなりません。

⑧ 糸切りハサミ

普通のハサミだと毛糸は切りにくかったりするので、糸切ハサミは持っておいた方が良いと思います。これは100円ショップで売られているものでも十分です。