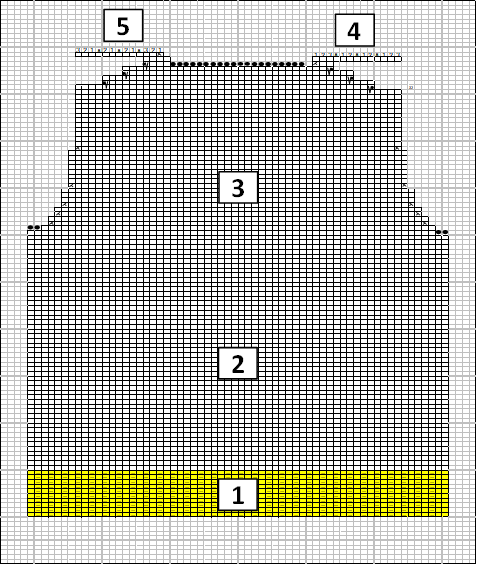

まずは後ろ身頃の裾部分からご説明させていただきます。下の編み図の「1」の部分の編み初めのご説明になります。

ここではまず1目ゴム編みの作り目の編み方を詳しくご説明させていただきます。「1目ゴム編み」は、単に表編みとウラ編みを交互に繰り返すだけの編み方です。表目とウラ目が交互に並ぶ事によって、伸縮性が高くなります。セーターの裾、首まわり(「衿ぐり」と言います)、袖先は概ね1目ゴム編みで編みます。

1つ前の「2.基本的な編み方のご説明」の中に「4.作り目を作る」というのがありますが、この編み方だと伸縮性がないので、この編み方より少し面倒ではありますが「別鎖を使った作り目」をご説明させていただきます。

ここではそれぞれの作業の動画を見ていただき、その後は言葉でご説明させていただきます。

別鎖をかぎ針で作る

かぎ針を使って、「別鎖」を作ります。この時のかぎ針は、メリヤス編みで使う針の太さよりだいたい2号ぐらい細い針を使います。私はメリヤス編みで8mm針を使いましたが、別鎖は10号の太さのものを使いました。この動画では7号のかぎ針を使っています。

① 作り始めは結んでおきます。

② 輪を作ります。

③ 輪の中にかぎ針を入れます。

④ そしてかぎ部分を上にして、右側から糸を掛けます。

⑤ かぎ針をひねってかぎ部分を下に向けて糸を掛けます。

⑥ 輪に通して引き出します。

この作業を繰り返します。

ここで使う糸は、毛糸ではなく、コットン糸をお使いください。毛糸だとセーターの素材と同じなので引っかかってしまいますが、コットンだと比較的滑り易い素材なので作業が楽になります。また後でこれらの目を拾いますので、別鎖の糸はセーターの色とは違う反対色がお勧めです。はっきりと色の違いがあると、やはり作業が楽になります。

また別鎖の目は、少し大きめに作ります。後で別鎖の目を引き上げて編んだりしますので、別鎖の目を小さくしてしまうとその後の作業がやりにくくなってしまいます。

別鎖は「最終的に編む目数÷2+1」が最低限に必要な目数となります。このセーターの目数は62目なので、別鎖は「62目÷2+1=32目」という事で32目が必要になります。別鎖は少し多めに作りますので、35~36目ぐらい作る事になります。

別鎖の目を拾う(作り目の1段目)

かぎ針で作った「別鎖」を使って、目を拾います。この時の針は、その後でメリヤス編みとする針を使います。ちなみに私のセーターは8mm針で編みましたので、ここでは8mmを使いました。ここで32目拾うと、とりあえず作り目の1段目ができた事になります。動画では8号針を使っています。

作り目の2段目(ウラ編み)

1段目が全て拾えたら、ひっくり返して今度は32目の全てをウラ編みします。ここで重要なのが、編み始める前にフックの付いたマーカーを掛けておく事です。

最終的には1段目で拾った目を引き上げたりする作業をするのですが、その一番最初はこのウラ編みの編み始め部分を引き上げる事になります。そのためここでマーカーを付けておかないと、引き上げるところが分からなくなってしまいます。またフックの付いていないマーカーだと編んでいる途中で落ちてしまったりしますので、落ちないようにフックの付いたマーカーをお使いください。

作り目の3段目(表編み)

2段目のウラ編みが終わったら、ひっくり返して今度は32目の全てを表編みします。ここは簡単な作業です。

1目ゴム編みの作り目を作る

ここで針を今まで使っていた針より2号細い針に変えます。動画では6号針を使っています。(私のセーターではもっと細い13号針を使いました。ご参考まで)。

ここからは最初に拾った目などを引き上げたり編んだりする作業になります。その作業をやりやすくするために、まずは①最初に拾った目の裏側(これを「シンカーループ」と言います)に、②フックの付いていないマーカーを付けます。

③ まず最初の目を右針に移します。

④ そして2段目のウラ編みの時に最初に掛けたマーカーを引き上げて、左針に掛けます。

⑤ 右針に移した目を左針に戻します。

⑥ そしてその2目を単純なウラ編みの2目一度とします。

この後は、同じ作業を繰り返す事になります。

⑦ マーカーを掛けた目を引き上げます。

⑧ 引き上げた目の向きを正しく直します。

⑨ 右側から右針を入れて外します。

⑩ 目の向きを逆にして、左針に戻します。

⑪ その目を表編みします。

⑫ 次の目をウラ編みします。

ここから最後に1目が左針に残り、マーカーを掛けた目が1目残るまで、⑦から⑫の作業を繰り返します。引き上げたマーカーは順次外しますが、掛けたマーカーの残りが少なくなったら、外したマーカーを順次最初に拾った目に掛けていきます。

編み物の本ではいちいちマーカーを掛けずに右針で拾って掛けるというやり方ですが、そのやり方だと拾うべき目が拾いにくかったり、1目飛ばしてしまったりするリスクがあります。そこで少し面倒ではありますが、私は予めマーカーを掛けています。

マーカーを掛けた目を引き上げる時に、目を捻って針に掛ければ目の向きを直す必要はありません。しかしそのやり方だと時として右針から目が落ちたりする事がります(私は何度もやりました)。無理に捻って掛けなければ目を落とすリスクが低いので、単に針に掛けやすいやり方で掛けて、目の向きを正しく直すやり方にしています。ご参考まで。

マーカーを掛けたりその目の向きを直したりと私がご説明している方法は編み物の本にあるより少し面倒ですが、色々とやってみた結果、この方法が一番失敗のリスクが低く、作業が上手くいかないストレスが少ないと実感しています。ここはお好みでやり方をお選びください。

最後に1目左針に残って、マーカーを掛けた目も1目残ったら、

⑬ 左針に残った目を右針に移します。

⑭ マーカーの目を左針で引き上げます。

⑮ 引き上げた目の向きを正しく直します。

⑯ 右針に移した目を左針に戻します。

⑰ そしてその2目を単純なウラ編みの2目一度とします。

これで1目ゴム編みが2段編めた事になります。この作り目の方法だと、奇数段での編み始めの最初の2目は表編みの目となって、その後はウラ目と表目が交互に続く事になります。そして奇数段の最後の目はウラ編みとなります。

偶数段の場合には表編みから編み始めてウラ目と表目が交互に続き、最後の2目はどちらもウラ編みという事になります。

身頃や袖は最後には合わせてくっつける事になりますが(これを「閉じる」と言います)、こうすると閉じた時に目が交互になるため、閉じた部分以外の部分と同じようになります。そのために片側で同じ目が2つ続く編み方をします。

この後は、1目ゴム編みをもう8段編んで、全部で10段1目ゴム編みをします。